寄付教育(フィランソロピー教育)で大切にしている価値観とは?

前回は、日本にいまなぜフィランソロピー教育が必要なのか、日本におけるフィランソロピー教育の歴史と類型を紹介しましたが、2回目となる今回は、「楽しんで体験しながら学べるフィランソロピー教育」という切り口から、日本ファンドレイジング協会が提供する「寄付の教室」プログラムを紹介し、そこで大切にする価値観や参加者の振り返り、効果、反響などをご紹介していきます。

「寄付の教室」で大切にする価値観

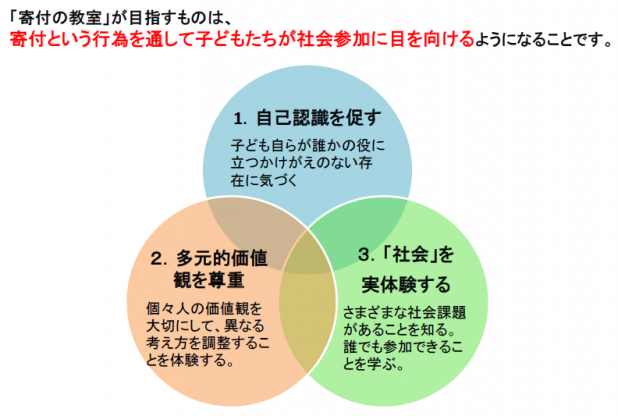

「寄付の教室」でも大切にしているのが、前回紹介したフィランソロピー教育における大切な3つの価値観「自分が社会にとってかけがえのない存在である」「他者との価値観の違いを大切にする」「社会課題を体験的に理解し自分も参加できることを学ぶ」です。そして、この教育プログラムの提供する寄付の体験を通じて、子どもたちが社会参加に目を向けてくれるようになることが「寄付の教室」が目指している目標です(図1)。

「寄付の教室」での体験を通じた、具体的な効果としては次のような点が挙げられます。

「セカンドハーベスト・ジャパンについては、考えてみれば、自分にもできるかもしれないことがあるので、もう少し詳しく調べて自分の出来ることを見つけたいと思った(高1、女子)」

「私みたいなごく普通の一般人には社会は動かせないと思っていた。なので、最後の『あなたが共感したい活動に参加することで社会は変わります』というのがすごく心に残った。(小6、女子)」

「今日は、すっごく自分とは関係ないと思うけど実は身近に感じる事のできる問題で、すごくしんけんに考えることができました。他のメンバーの話を聞いて、自分の思っている事などをさらに深める事ができて良かったです。(高1、女子)」

「自分の考えている意見と他のグループの意見を見てみると、どの団体も色々な役割を持っていて、どの団体も応援したいな、と思うような意見ばかりでした。(高1、女子)」

「やっぱり、みんなと協力して活動したりうごいたりすることは必要だなとあらためておもった。自分たちが動かないと世界が動かないんだなと思った。(小6、男子)」

「団体が目指していることのために自分がどういうことができるかこれから考えてみたいです。(小6、女子)」

「寄付の教室」プログラム

海外の事例の応用ではなく、日本の教育環境などに配慮して、日本中どの学校でも簡単に導入できる教育プログラムとして、「寄付の教室」は日本初の取り組みとしてはじまりました。

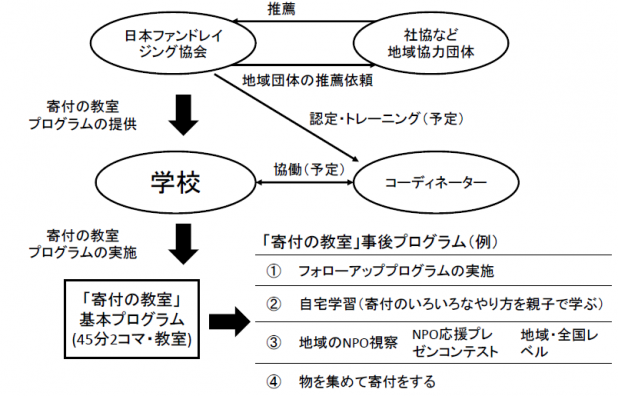

現在では、日本ファンドレイジング協会が全国の小学校・中学校・高校に出向き、地域の協力団体の協力を得て、各学校の状況ごとそれぞれに配慮したプログラムをアレンジしながら実施しています。将来的には、協会提供の認定トレーニング受けた方にも実施できるようしたいと思っています(図2)。

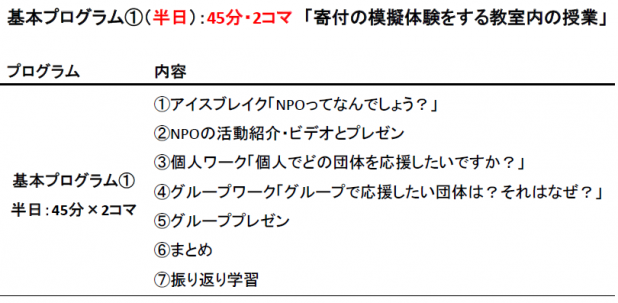

具体的には、45分の授業2コマ(90分)を使って、どの学校でも簡単に行うことが出来るものから、興味が湧いた子どもたちのためのフォローアップまでいくつかの段階があります。

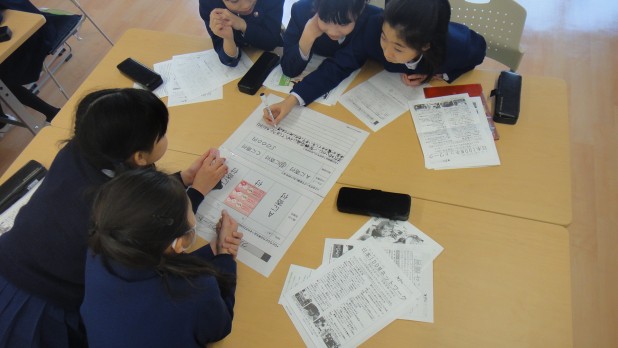

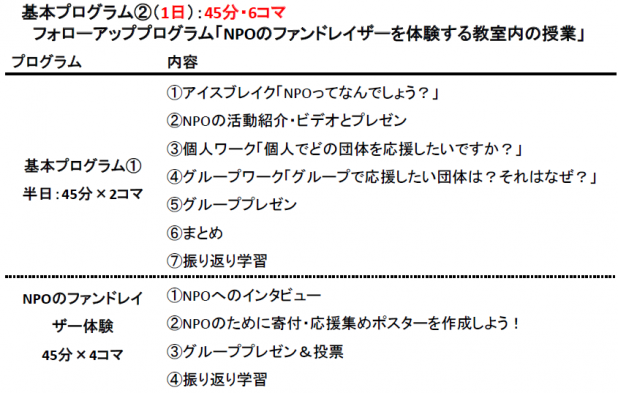

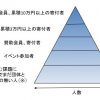

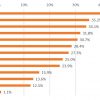

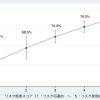

90分のモデルでは、社会課題やNPO、寄付について知った後に、地域のNPOの話を聞いたり、分野別のNPOの紹介ビデオ等を複数団体見ることから始まります。そのうえで、まず、模擬紙幣を用いて自分自身として、どの団体に寄付したいと感じるかを選び、その理由をグループで共有します。第二ステップでは、グループとして、寄付したいと思う団体を選定し、グループ毎に理由を共有します。このプロセスを通じて、「寄付先を自分の価値観で選定すること」「人それぞれの価値観に違いがあり、正解があるわけではないこと」「少額の寄付でも人の命を救えるなど、自分には社会を変えるかけがえのない役割があること」ということを知ることができます。最後には授業のまとめと振り返りを行うことで、体験を通じて学んだこと感じたことを個人個人が内省する時間を設け、やりっぱなしにせずに学びの定着につながるようにしています(図3)。

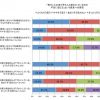

フォローアップのステージでは、今度はグループに分かれてNPOにインタビューをし、NPOになり代わって寄付を集めるプレゼンテーションを子どもたち自身が行ったうえで、一人一人の子どもに寄付先を選定してもらうことや、募金、書き損じはがき集めなどの具体的な寄付集めの行為につなげていく等があります(図4)。

受講した子供たちの声

冒頭の「大切にする価値観」でもいくつか紹介した、受講した子どもたちの振り返りです。この「寄付の教室」を通じて、私たちが伝えていきたい価値観や想いもありますが、何より子どもたち一人一人が、他人事ではなく自分事としていろいろな社会課題を捉えて、それぞれの価値観や考え方で学んでくれているということが非常に重要なポイントであると考えています。

今回の授業はいっぱいもめたし、協力することも多かったのでよかったと思います。それにみんな1人ずつちゃんとした意見をいえていたのでよかったと思います。もっとやりたかったです。」(小学校6年・女子)

「正解がなく、どこかひとつの団体に決めなければならないのが難しかった。」(中学校1年・女子)

「表面的に見るだけでなく、「こうやったらこうなる」「これをやったらいいよね」とグループで考えることで、日本で活動している団体から応援してみようと思いました。」(中学校2年、女子)

次回は、寄付の教室の実践を通じて見えてきた、授業実施上のポイント、注意点などを中心にお伝えしていきます。

社会貢献教育の全国の実践事例についてもっと知りたい方はこちら!

子ども達の学びを寄付で応援したい方はこちら!

Other articlesこの著者の他の記事を読む

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

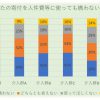

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

【共感の本質シリーズ】社会イノベーションに必要な「共感力」

「物品」をお金に換えて寄付。日本赤十字社が「お宝エイド」をはじめて見えた新たな寄...

地域循環共生圏(ローカルSDGs)とはなにか【ローカルSDGs×ファンドレイジン...

365日備えつづける。~能登半島地震から半年、災害支援を支える寄付の役割

国際協力NGOのファンドレイザーに求められる「伝える力」

第3回 Step 2 既存寄付者・潜在的寄付者の分析

社会貢献教育とスポーツ、そこにある共通の想い|私が寄付をする理由ー寄付者インタビ...

寄付に対する不安感と政治不信

ソーシャルメディアの利用は寄付獲得に有効か?

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

寄付の役割とは―自助と公助のすき間を埋める「共助」の力

助成金を「活かしきる」。ファンドレイザーにあらためて知ってほしい助成金の可能性

365日備えつづける。~能登半島地震から半年、災害支援を支える寄付の役割

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

【シリーズ】ビジョン・パートナーに聞く「思い描いている未来」第1弾:公益財団法人...

国際協力NGOのファンドレイザーに求められる「伝える力」

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

地域循環共生圏(ローカルSDGs)とはなにか【ローカルSDGs×ファンドレイジン...

国際協力NGOのファンドレイジング、カリスマ頼みはダメですか?

【あの人に聞く】ティモシー・セイラ―氏(インディアナ大学 ファンドレイジングスク...

【共感の本質シリーズ】共感って何?

ソーシャル・インパクト・ボンド〜社会的価値評価を活用した「社会を変えるお金」の新...

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

【寄付月間Giving December連載】学生チームが聞く寄付最前線 コモン...

大学寄付を取り巻く環境|JFRA大学チャプター緊急調査「高等教育機関(大学)にお...

国際協力NGOのファンドレイジングに求められる「寄付倫理」

ソーシャルメディアの利用は寄付獲得に有効か?

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

誰もが夢を諦めず実現していく原動力を生み出す存在に|FRJ2019特集号 スピー...

利他の心で世界を変える!寄付文化の浸透に本気で走り続ける

リスクを好む人ほど寄付をする!? ―リスク態度と寄付行動の関係―

Commentsコメント