全4回シリーズ④:実践者との対話と学びで見えてきたコレクティブ・インパクトの行間

「実践者との対話と学びで見えてきたコレクティブ・インパクトの行間」、全4回でお送りしているジャーナルの最終回は「コレクティブ・インパクトの実現に必要なエッセンス:協働という鏡に映る自分」です。

自身の内面と向き合い思い込みに気づく

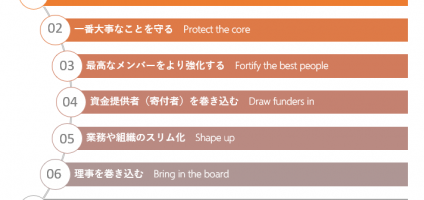

過去3回にわたり、コレクティブ・インパクトの考え方や捉え方について述べてきましたが、「言うが易し」という指摘は尤もだと思います。複雑なシステムに立ち向かったり、意見の異なる人々とどう共通のアジェンダを編み、進めていくのかを考え、実行していくことは容易なことではありません。しかし、その中でも、社会課題の根本的な解決を志向したときに、ひと足先にそれを経験した先駆者たちが、コレクティブ・インパクトの実現に不可欠な要素として挙げるのが、コミュニケーションやファシリテーションといったソフトスキルやヒューマンスキルの部分です。

2018年4月にアメリカで行われたコレクティブ・インパクトのフォーラム(※1)では、リーダーの弱さ(vulnerability)の受容が基調講演になるほどでした。また、サイオン氏が10月の研修の最後に、受講生へのメッセージとして述べたのは、「何らかの介入の成否は、介入者の内面の状態に左右される(あるCEOの引用)(※2)」であり、自身の内面と向き合い思い込みに気づくことの重要性でした。

2019年1月発刊のハーバードビジネスレビューの記事『コレクティブ・インパクト実践論(井上英之氏)(※3)』の中で井上氏は『個人・組織・社会はつながっており、個々人の価値観やマインドセットの変容なくして、システム的な社会変容は起こらない』と述べています。社会システムは弱さや感情がある人間と、そのダイナミクスによって成立しており、システムにいる各主体が自分の内にある感情とつながり、それが他者にどう影響しているのかを気付くことが、システムの変化に至るための最初の一歩とになるといえ、当然その先にあるコレクティブ・インパクトの創出にも大きな影響をもたらすといえます。

システムの一部として、一緒にシステムに働きかける

コレクティブ・インパクトを志向する実践家は、自分もそのシステムの一部です。特に、研修ではコレクティブ・インパクトのバックボーン的な役割を担う方たちが多く参加されていましたが、いくらコレクティブ・インパクトを生み出すため黒子であっても、システムの一部であり、他のステークホルダー・関係者は、それぞれの視点で、システムの中にあるバックボーンの位置づけを意識・無意識で捉えています。個人としても、組織としても、自分や組織が生み出しているかもしれないネガティブなインパクトに目を向けることは、一般的に得意なことでないといえます。しかし、それは共通のアジェンダを一緒に目指してく全員にとって当てはまることかもしれません。恐れや不安を一緒に表出できる、安全・信頼できる場を作ることもコレクティブ・インパクトを目指していくうえで重要なエッセンスとも言え、そのような経験から自己理解と他者理解を進めながら、一緒にシステムに働きかける意義や価値を認識することが、コレクティブ・インパクトを起こすプロセスでは不可欠ではないかということが、半年間の研修やフォーラム、ダイアログから感じ取れたことでした。

(研修企画の一部で参加者と一緒にシステムコーチングセッションを受けました)

4回にわたってお届けした「実践者との対話と学びで見えてきたコレクティブ・インパクトの行間」シリーズ。複雑な課題に立ち向かい、明確な答えが無い中で、コレクティブ・インパクトを起こしていくことは簡単なことではありません。また、本ジャーナルに書いたこともいち意見や考え方であり、諸外国でもコレクティブ・インパクトについて多様な視点から議論されているように違う印象をもたれる方もいるかもしれません。一部の人ではなく、すべての人たちにより良い社会の実現や、社会課題解決に向けてコレクティブ・インパクトを生み出す際の足がかりや視点のひとつとして、受け止めていただけたら幸いです。また最後になりましたが、第1回目から第4回目にいたり、研修参加者の視点として佐藤淳さんから、多大なるご協力を頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。

(※1)2018 COLLECTIVE IMPACT CONVENING(FSG and the Aspen Institute Forum for Community Solutions共催)

(※2)“The success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor”

(何らかの介入の成否は、介入者の内面の状態に左右される)– Bill O’Brien, former CEO, Hanover Insurance, quoted by system change theorist Otto Scharmer(変革のためのU理論著者Otto Scharmerによる、あるCEOの発言の引用)

(※3)『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』コレクティブ・インパクト実践論井上英之 慶應義塾大学 特別招聘准教授(2019年1月21日)

![]()

Other articlesこの著者の他の記事を読む

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

寄付、投資、補助金、融資。多様な財源をつなぎ地域にインパクトを生み出すために必要...

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

助成金を「活かしきる」。ファンドレイザーにあらためて知ってほしい助成金の可能性

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

寄付、投資、補助金、融資。多様な財源をつなぎ地域にインパクトを生み出すために必要...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

「寄付できない」の経済学

地域づくりにファンドレイジングはどう活きるか【ローカルSDGs×ファンドレイジン...

NPOと高校生が協働すると社会はどう変わる?ー高校生CFOが新たな可能性を探りま...

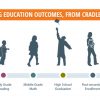

他の先進国に比べ、日本の寄付やボランティアが少ない原因は教育だと思うーバフェット...

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

社会貢献教育の寄付者に聞いてみた、私が寄付をする理由ー藤岡浩志さん編ー

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

2022年、高校で必須科目となる「公共」。 今、注目される社会貢献教育とは?

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

10代の若者から見た「ファンドレイジング・日本」|FRJ2019特集号 スカラー...

日本版社会的証券取引所の可能性について ~社会的投資が当たり前の時代へ~

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

第2回 Step 1 組織の潜在力の棚卸

日本の広告業界の在り方に切り込む!NPOのデジタルマーケティングを支援する現場か...

キッズドアで講師を6年つづける難波さんが、教育とITでおりなす夢とは?

【シリーズ】ビジョン・パートナーに聞く「思い描いている未来」第3弾:NPO法人新...

寄付、投資、補助金、融資。多様な財源をつなぎ地域にインパクトを生み出すために必要...

寄付教育(フィランソロピー教育)で大切にしている価値観とは?

寄付、投資、補助金、融資。多様な財源をつなぎ地域にインパクトを生み出すために必要...

大学寄付を取り巻く環境|JFRA大学チャプター緊急調査「高等教育機関(大学)にお...

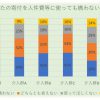

寄付に対する不安感と政治不信

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

NPOと高校生が協働すると社会はどう変わる?ー高校生CFOが新たな可能性を探りま...

成功事例を通じてファンドレイジングの本質が体感できるFRJ2018!セッション紹...

全4回シリーズ③:実践者との対話と学びで見えてきたコレクティブ・インパクトの行間

Commentsコメント