【実態調査|前編】コロナ禍に個人寄付のファンドレイジングはどう対応したのか?ファンドレイザーたちの工夫と苦悩

2019年12月以降、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)のパンデミックが、わたしたちの社会や生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。非営利団体のファンドレイジング業務も、その例外ではない。対面でのイベント開催が制限されて、慣れないオンライン会議ツールへの対応に四苦八苦した団体が大半だったのではないだろうか。活動現場での感染症対策に追われて、ファンドレイジング業務にまで手が回らなかった団体もあったかもしれない。一方で、このような有事だからこそ寄付をしたい、という申し出を受けた団体もあっただろう。例えば、困窮した学生を支えるための寄付や医療・介護職を応援するための寄付は、多数のメディアで取り上げられた。逆に、日本国内が危機に瀕する中で、海外活動への寄付を募集することに躊躇したり苦労したりする団体もあったかもしれない。

従来通りになかなか活動できない中で、日本のファンドレイザーは寄付者や寄付を検討する人々とどのようにコミュニケーションを取っていたのだろうか?

現役ファンドレイザー282名が回答|コロナ禍で初となる実態調査

わたしたちの研究チームは、2020年11月30日~12月26日の約1カ月間、コロナ禍の日本のファンドレイジングの実態を把握するためにアンケート調査を行った。研究チームの編成は、佐々木周作(東北学院大学経済学部准教授)・岡田彩(東北大学大学院情報科学研究科准教授)・河村悠太(大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科准教授)・渡邉文隆(京都大学経営管理大学院博士後期課程程)の4名である。日本ファンドレイジング協会の協力の下、多くのファンドレイザーが講読するメールマガジンを通じて回答協力の依頼を行い、561件の有効回答を得た。本コラムの前編では、特に、回答時点で個人寄付を調達する業務に携わっていると答えた282名の現役ファンドレイザーの結果を紹介する。

個人寄付獲得のためのコミュニケーションがオンラインへ移行

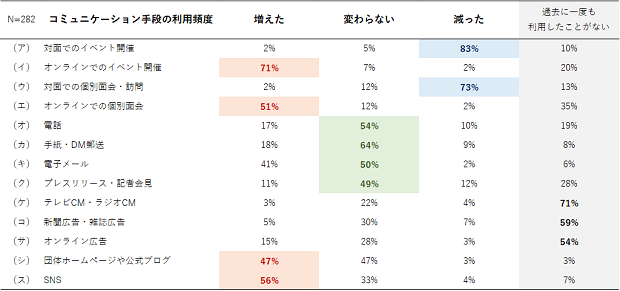

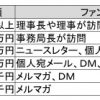

アンケート調査では、「あなた自身が携わる個人寄付のファンドレイジングのためのコミュニケーション手段の利用頻度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりどのように変化しましたか」という質問を設けた。そこに12種類のコミュニケーション手段を提示して、それぞれについて「増えた」「変わらない」「減った」「過去に一度も利用したことがない」のいずれかを選択してもらった。

上記の表が、282名の現役ファンドレイザーの回答結果である。この表から、4つの傾向を読み取ることができる。一つ目は、対面のイベント開催や面会・訪問の頻度が減り、逆にオンライン手段は増加したという点である。二つ目は、電話や手紙・DM郵送など、対面でもオンラインでもない手段の利用頻度はあまり変わらないという点である。三つ目は、金銭的費用を必要とする広告はそもそも利用した経験のある人が少数派で、新型コロナの影響で大きく増えたり、減ったりはしていないという点である。四つ目は、ホームページやSNSなど、費用を直接的に必要としない広報活動は増えたという点である。

リモートワークがコミュニケーション手段の選択に影響か?

一つ目や四つ目から、本調査に回答したファンドレイザーは、対面コミュニケーションの機会減少を補完するように、オンライン手段を積極的に活用してきた実態が伺える。但し、オンライン手段でどのくらい補完できたかは、コミュニケーションの種類によって違いがあるのかもしれない。例えば、イベント開催については、83%のファンドレイザーが対面の実施が「減った」と回答し、71%がオンラインの実施が「増えた」と回答していた。一方で、面会や訪問では、対面実施が減ったとの回答は73%・オンライン実施が増えたとの回答は51%であり、オンラインの対応だけで補完しきれなかった部分があるようだ。

二つ目の電話や手紙・DM郵送については、これらもオンライン手段と同様に対面を必要としないコミュニケーションなので、コロナ禍では増えるのではないかと事前に予想していたが、実際はそうではなかった。調査後の情報交換から、手紙やDMの郵送準備作業は事務所で行う必要がある団体が多いため、コロナ禍でリモートワークが推奨される中ではなかなか活用しづらかったのではないか、という意見を得た。

上記は、あくまで回答者全体の平均的な結果である。おそらく、ファンドレイザーの活動分野や経験年数によって傾向が変わってくるだろう。わたしたちの研究チームは、2021年2月中旬に、速報結果の報告会を回答協力者向けにオンライン開催したが、その場でももう少し細かい傾向の違いが知りたいというコメントを受け取った。そこで、本コラムの後半では、ファンドレイザーの活動分野のうち、比較的多くの回答件数が得られた「国際協力・交流」「保健・医療・福祉」「教育・研究」の分野ごとの傾向を紹介する。

2021年秋に出版予定の『寄付白書2021』では、コロナ禍という未曾有の危機が2020年の日本の寄付市場に与えた影響を分析する章が設けられます。本ファンドレイザー調査を実施した研究グループの佐々木周作氏(東北学院大学経済学部准教授)が、その章の執筆を責任担当され、白書にも本調査の結果が掲載される予定です。

Other articlesこの著者の他の記事を読む

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

「もやっ」とした理由でやめていったアルバイトのスタッフがきっかけではじまった社会...

ファンドレイジング・スクールってどんなところ?リアルな体験談~ファンドレイザーと...

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

10代の若者から見た「ファンドレイジング・日本」|FRJ2019特集号 スカラー...

富裕層の社会貢献が本格化の兆し|(前編)コロナ禍とフィランソロピック・イニシアチ...

ファンドレイジング・スクールで見つけた、これからの人生の「軸」

認知度向上に必須!押さえておきたいプレスリリース作成の基本ポイントとは?

「物品」をお金に換えて寄付。日本赤十字社が「お宝エイド」をはじめて見えた新たな寄...

【共感の本質シリーズ】社会イノベーションに必要な「共感力」

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

単なるスキルではなく、その団体にどこまで寄り添えるか。スクールで学んだファンドレ...

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

国際協力NGOのファンドレイザーに求められる「伝える力」

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

国立大の7割で学生支援主体の募金活動を実施 JFRA大学チャプター緊急調査シリー...

いよいよ動き出す社会的インパクトの未来

ふるさと納税によって地域にどう関わっていくのかを追い続けるチャレンジ「スペシャル...

大不況を生き延びたNPOの戦略からの学びを「現在」の視点で考える(前編)

大学寄付を取り巻く環境|JFRA大学チャプター緊急調査「高等教育機関(大学)にお...

つながりが生む力を大学のファンドレイジングの未来へ|FRJ2019特集号 スピー...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

大学ファンドレイジングの発展に向けて JFRA大学チャプター緊急調査シリーズ03

社会貢献教育の寄付者に聞いてみた、私が寄付をする理由ー藤岡浩志さん編ー

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

日本の広告業界の在り方に切り込む!NPOのデジタルマーケティングを支援する現場か...

【シリーズ】ビジョン・パートナーに聞く「思い描いている未来」第3弾:NPO法人新...

他の先進国に比べ、日本の寄付やボランティアが少ない原因は教育だと思うーバフェット...

かものはしプロジェクトがインドで取り組むコレクティブ・インパクトモデルとは?

国際協力NGOのファンドレイジングに求められる「寄付倫理」

第5回 Step 4 コミュニケーション方法や内容の選択

Commentsコメント