国際協力NGOのファンドレイザーに求められる「伝える力」

世界各地で相次ぐ紛争や災害を背景として国境を越えた支援のニーズが高まる一方で、日本の国際協力NGOの多くが資金不足を課題として挙げています。「特集・国際協力NGOのファンドレイジング〜“遠く”の社会課題に関心と参加を生み出す方法〜その最前線を探る」と題して、国際協力NGOのファンドレイジングの第一線で活躍する4人のファンドレイザーに対談形式でお話をお聞きします。

第1回のテーマは「伝える力」。現地との間に距離がある国際協力NGO特有のファンドレイジングにおいて、伝えたいこと、伝えなければならないこととは何かについて考えます。

(聞き手は認定NPO法人日本ファンドレイジング協会 国際協力エコシステムプロジェクト リーダー・井川定一さん)

第1回「国際協力NGOのファンドレイザーに求められる「伝える力」」

第2回「国際協力NGOのファンドレイジングに求められる「寄付倫理」」

第3回「国際協力NGOのファンドレイジング、カリスマ頼みはダメですか?」

井川定一さん(以下、井川):お一人ずつ簡単に自己紹介と、それぞれ取り組まれているファンドレイジングについて教えてください。

大西冬馬さん(以下、大西):難民支援を行う国連UNHCR協会のファンドレイザーの大西冬馬です。「Face to Face」といって、駅前や商業施設などで一人ひとりに声をかけて、足を止めてくださった方に、UNHCRのことや難民支援のことをお話しして、マンスリーサポーターを募るファンドレイジングに、2016年から従事しています。

Face to Faceのファンドレイジングは、日本では大手の国際協力NGOが行うことが多いですが、自分がこれまで培ってきた知識や経験は、分野を問わず、寄付者と一対一のコミュニケーションを伴うあらゆる場面で使えるスキルだと考えています。Face to Faceというファンドレイジングの手法の中から、対面コミュニケーション全体に通じる価値を切り取って「1on1ファンドレイジング」という名前にして、例えば遺贈寄付であれば寄付者と、法人寄付であれば企業担当者とのコミュニケーションなど、さまざまな場面で使えるような汎用的なスキルにしていこうという取り組みを行っています。

大西 冬馬

大西 冬馬国連UNHCR協会 Face to Face ファンドレイザー

2016年よりFace to Faceファンドレイザーとして駅前や商業施設などでマンスリーサポーター獲得のため、累計30,000人以上の方と対面でファンドレイジングを行っています。日本ファンドレイジング協会ファンドレイジング・スクール第7期修了生。認定ファンドレイザー。

五十嵐 豪

五十嵐 豪認定NPO法人CWS Japanプログラムマネージャー

支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク(JQAN)代表

ファンドレイジング協会グローバルチャプター代表

主に人道支援や防災事業を担当。これまで東日本大震災や熊本地震、フィリピン、ハイチなど国内外の多くの災害被災者支援や、アフガニスタンやシリア、南スーダンからの難民支援に従事した。研修トレーナーとして業界全体の⼈道⽀援の質の向上と⼈材の育成に関わる。

鈴木 亜香里

鈴木 亜香里認定特定非営利活動法人地球市民の会 ミャンマー駐在員

ミャンマー在住14年目。現地駐在員の業務をしながら、2020年よりオンラインでのファンドレイジングを実施。寄付を集めるのも、するのも大好きで、寄付の楽しさを広めるためにバースデードネーションを活用している。国際協力NGOをピボットする「N:PIVO」共同代表理事。寄付月間2021企画大賞受賞。

井川 定一

井川 定一AVPN マネージャー

地域開発学修士。約20年間のアジア、中東、アフリカでの国際協力NGO従事経験を経て、現在、日本ファンドレイジング協会社会的インパクトセンター、国際協力NGOコミュニティNピボ共同代表理事、各種調査責任者、助成金等審査委員、経営コンサルタント等を歴任。

問われる「本当に必要な支援」に誘導する力

鈴木:国際協力分野では、現場が離れているからこそ、寄付者に現地のことを理解してもらったり、本当に必要な支援に誘導する力がファンドレイザーに求められるのではないかと思います。例えば、現地のことをあまりよく知らない企業から、現地のニーズに合わない支援をしたいと言われることがあります。駐在員としては現地のニーズを本部に伝えるものの、本部としては支援者さんの気持ちも大事にしたいという想いもあり、妥協点を探った結果、現地のニーズにあまり合っていない支援を受け入れることもあります。

五十嵐:今の話を聞いて思い出したのですが、日本で大量に余ってしまったTシャツをアフリカのとある国に送って現地の人が着ていたことがありましたね。それはそれで現地の人は喜んでくれたのですが、そういう話じゃないよねと感じたことがありました。

井川:今の話はすごく重要だと思うのですが、そのときにファンドレイザーはどうすべきだったのでしょうか?

五十嵐:現地の人たちにとって何が一番大切なのかということですよね。先ほどの鈴木さんのお話にしても、古着を現地に送ることにしても、やはり基本的にはお金を送って、現地で新しい、自分たちが選んだものを買うということが、現地のニーズに一番合うし、現地経済を回すことにもつながります。尊厳であったり、経済であったり、自立性であったり、そして費用対効果であったり、すべての面でそちらの方が良いということを支援者に対してきちんと説明できるかですよね。何のための支援なのか、現地のための支援なのか、それとも寄付者のための支援なのかっていう目的意識を、明確に説明しなければいけないということです。

大西:伝える力でいうと、僕はファンドレイジングをする上で、「ナラティブ(物事や出来事に対して、人々が自分の視点や経験を通じて語ること)」をすごく大事にしています。僕にとって活動の根源は「怒り」になるのですが、国同士の争いに単にそこに生まれたというだけで巻き込まれて難民になり、そんな状況でも生きようとしている、なんとか命をつなごうとしていることが単純にすごいなっていつも思うんです。そういうところに共感して、今この仕事をやっていますということをお話していきます。ファンドレイザーであれば、自分の言葉で伝えることができることもすごく大事になってくると思います。

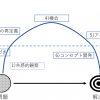

ローカライゼーション時代のファンドレイジング

五十嵐:国際協力の文脈において、今は「ローカライゼーション(現地化)」が主流になっています。例えば、ひと昔前にあったような日本人が現地で汗水流して井戸を掘るといったことは時代にそぐわなくなってきています。ローカライゼーションにおいては、現地の人たちが能力強化されて、自分たちでできるようになるということのほうがよほど大事になってきます。もちろん、それが「国際交流」を目指したプログラムであれば、日本人が現地で活動しても何も違和感はないのですが、「国際支援」が目的なのであれば、ローカライゼーションという潮流に照らし合わせると違和感を覚えるところです。

井川:なるほど。そうすると、現地化の流れがある中で、日本のNGOは何のために存在していることになるのでしょうか?ファンドレイザーとして、寄付者にどのように説明すればいいのでしょう?

鈴木:日本のNGOは、日本人のために必要なんです。日本人が国際協力を行っていくことが必要だということを伝えたり、南北問題に気づかせる存在としてわれわれはあると思います。日本人に問題の存在に気づいてもらい、寄付を募るところまでが日本のNGOの役割で、実際の支援は現地で行うという役割分担でいいんだと思います。

ただの寄付者ではなく「パートナー」になってもらうには?

五十嵐:もう一つは、ただ寄付をしてもらうだけでなく、日本国内でどう参加してもらうかという点ですよね。距離が離れていても近くに感じるような、一緒にパートナーとして参加しているような感覚を寄付者にどのように感じてもらうかという企画力やプレゼン力が国際協力分野のファンドレイザーにはとりわけ必要なのではないかと思います。

先ほどの古着の話にしても、古着を寄付したいという寄付者の気持ちは大切にしたいじゃないですか?その思いを大切にしながら、例えば古着を送るのではなく一緒にバザーを企画して、売上を現地に寄付したり、バザーと同時に現地の課題を伝えるイベントを企画するなど、企画力や代案を示す力が求められると思います。

さらには、寄付者だけでなく、現地の人たちをどうファンドレイジングに巻き込んでいくのかという企画力も国際協力分野のファンドレイザーに求められる資質だと思います。その過程で、知見や意識が現地に移っていき、究極的にはわれわれ抜きでも、現地の人たちが自分たちでファンドレイジングができるようになれば一番いいだろうと思います。

井川:伝える力と企画力ですよね。特に国際協力の文脈では国を越える分、現地と国内の力関係や、お金の出し手と受け手の間の力関係がある中で、きちんと伝える力が重要になってくるということですね。

第1回「国際協力NGOのファンドレイザーに求められる「伝える力」」

第2回「国際協力NGOのファンドレイジングに求められる「寄付倫理」」

第3回「国際協力NGOのファンドレイジング、カリスマ頼みはダメですか?」

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

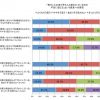

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

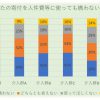

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

寄付に対する不安感と政治不信

「もやっ」とした理由でやめていったアルバイトのスタッフがきっかけではじまった社会...

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

【共感の本質シリーズ】社会イノベーションに必要な「共感力」

ファンドレイジング・スクールってどんなところ?リアルな体験談~ファンドレイザーと...

「物品」をお金に換えて寄付。日本赤十字社が「お宝エイド」をはじめて見えた新たな寄...

社会とのつながりを実感するために〜学校・NPO・企業で広がるカードゲーム「fro...

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

ファンドレイジング・スクールってどんなところ?リアルな体験談~ファンドレイザーと...

単なるスキルではなく、その団体にどこまで寄り添えるか。スクールで学んだファンドレ...

「もやっ」とした理由でやめていったアルバイトのスタッフがきっかけではじまった社会...

ファンドレイジング・スクールで見つけた、これからの人生の「軸」

本当に見たかった「ファンドレイジング・日本」が今ここから始まる|FRJ2019特...

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

行き過ぎた寄付のリスク

社会貢献教育の寄付者に聞いてみた、私が寄付をする理由ー藤岡浩志さん編ー

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

ファンドレイジング戦略の質を上げる“データ活用”の可能性と展望

【活動レポート】遺贈寄付アドバイザー研修

【シリーズ】ビジョン・パートナーに聞く「思い描いている未来」第3弾:NPO法人新...

助成金を「活かしきる」。ファンドレイザーにあらためて知ってほしい助成金の可能性

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

【共感の本質シリーズ】社会イノベーションに必要な「共感力」

認知度向上に必須!押さえておきたいプレスリリース作成の基本ポイントとは?

Commentsコメント