NPOと高校生が協働すると社会はどう変わる?ー高校生CFOが新たな可能性を探ります!【第3章・U18世代との対話】

本連載では、これまで5つのNPOの方々との対話を通して、NPOと高校生(U18世代)が協働する可能性について考えてきました。最後に、私と同年代の高校生との対話から見えてきたニーズや課題についてお話したいと思います。

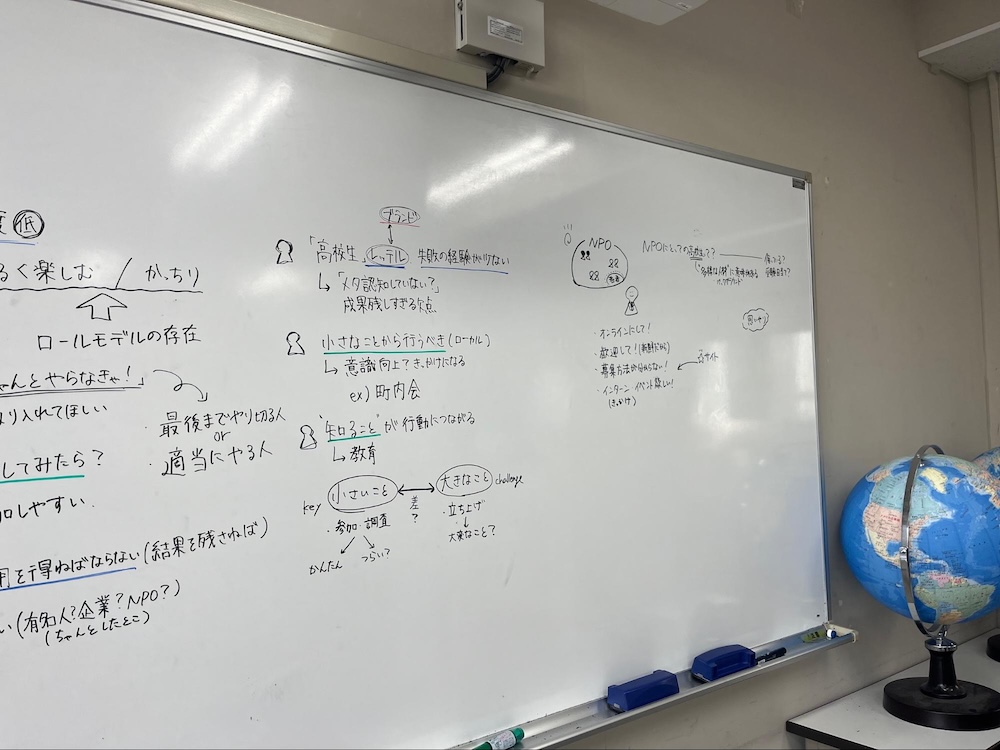

高校でのU18世代同士での対話の様子

お互いに待ちの姿勢では、歩み寄れない

私が通う高校で「ソーシャルアクション概論」という授業を選択する高校3年生12人と、社会貢献活動やNPOとの協働をテーマにディスカッションを行いました。

社会貢献や社会課題はハードルの高いことであり、同級生からも「意識高い系」と見られて、少し距離を感じる、といった意見が多く見られました。また、意欲があっても活動に参加することが困難な理由として、知識不足や大人の信用を得るための実績がないという声がありました。

NPOに対して、何かリクエストはありますか?という問いかけに対して、

「こういう人を求めています」というニーズを前面に出してくれたら参加しやすい

これを聞いて私は、ニーズが分かれば参加へのハードルは低くなるだろうと思うと同時に、お互いにアプローチしてくれることを待っているという姿勢でいては、なかなか前に進まないだろうという問題意識を持ちました。

NPO:高校生を受け入れる上での課題を理解し、協働の価値を感じてもらう

「課題」の中に、「可能性」がある

2025年1月、私が日本ファンドレイジング協会のCFO(Chief Future Officer:最高未来責任者)に就任するきっかけともなったイベントに登壇する機会をいただきました。

大学生からNPOの職員の方々まで、U18世代との協働に関心をもつ方々が大勢セッションを聞きに来てくださいました。その中で、今まで考えたこともなかった意見をたくさん聞くことができました。

ファンドレイジングの年次カンファレンス「FRJ2025」のセッションの様子

大学生の参加者の方から、こんな意見が挙がりました。

「NPOと関わりたいと考えても、その機会が今までなかった。必要とされているということを感じる機会もなく、お互いのニーズを開示しあえるプラットフォームを大学生も求めている」

また、大人の参加者の方から、

「関心を持っているというだけで、関わってもらう関わり方もあっていいはずだ」

人手不足という現場の課題はあるものの、より多くのNPOが若者を育てていけば、社会にスキルを持った若い人材がたくさん生まれていくのではないかと私も思いました。

今、課題とされていることの多くは、同時に可能性でもあるように感じます。

知識や経験不足という壁を乗り越えて

U18世代がNPOと関わる上で、若者の知識や経験不足が課題となっているという意見が、周囲の高校生から共通して挙がりました。

その課題の解決のために何ができるかという問いかけに、こう返ってきました。

①NPOの財務や社会的責任など、知識を得ることで自信を得て、NPOからも信頼を得る

②社会におけるNPOの存在意義など、NPOに関する知識を得る機会をつくる

③すでにNPOに関わっている同年代の存在を知らせることで、参加のハードルを下げる

FRJ2025のオープニングセッションに登壇させていただいたときの写真

お互いが求め合っていることを示す仕組みづくりを

私たちU18世代は、一人ひとりが「社会の一員である」という自覚を持ち、自身のスキルアップや参画の機会へ積極的に手を伸ばしていく必要があります。

そして、NPOはU18世代を社会の一員として認識し、意思決定や取り組みに社会全体の意見を取り入れるためにも、U18と協働する機会を創成していく必要があります。

そして双方がそうした行動を取れるよう、また、お互いを求め合っていることを示すことができる仕組みを作ることに、私は力を注いでいきたいと思います。

例えば、次のようなことを考えています。

①NPOと高校生のニーズをマッチングする仕組みづくり

②U18世代がNPOに受け入れてもらいやすい土台づくり

はじまり編:https://jfra.jp/fundraisingjournal/6334/

第2章・NPOとの対話:https://jfra.jp/fundraisingjournal/6381/

第3章・U18世代との対話:https://jfra.jp/fundraisingjournal/6403/

Other articlesこの著者の他の記事を読む

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

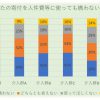

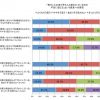

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

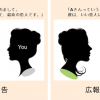

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

【志塾フリースクールラシーナ編】7ヶ月間の実践の現場から~ファンドレイジング実践...

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

富裕層の社会貢献が本格化の兆し|(前編)コロナ禍とフィランソロピック・イニシアチ...

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

【愛媛大学医学部編】7ヶ月間の実践の現場から~ファンドレイジング実践プログラム参...

寄付に対する不安感と政治不信

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

「物品」をお金に換えて寄付。日本赤十字社が「お宝エイド」をはじめて見えた新たな寄...

社会貢献教育の寄付者に聞いてみた、私が寄付をする理由ー藤岡浩志さん編ー

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

「もやっ」とした理由でやめていったアルバイトのスタッフがきっかけではじまった社会...

Fundraising=Friend Raising –世界でフレンドレイジング...

音楽のソーシャルインパクトを測るには?川野辺さんが紡ぐパラレルキャリア

そこには日本の少し未来がありました

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

ふるさと納税によって地域にどう関わっていくのかを追い続けるチャレンジ「スペシャル...

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

寄付をもっと身近に、もっと信頼できるものへ ー日本の寄付市場を動かす挑戦

ソーシャル・インパクト・ボンド〜社会的価値評価を活用した「社会を変えるお金」の新...

「原因と結果」の経済学:ファンドレイジング編

【シリーズ】ビジョン・パートナーに聞く「思い描いている未来」第1弾:公益財団法人...

パンデミック禍でも増加する遺贈寄付|特集・世界のファンドレイジングの今〜AFP...

アジアのファンドレイジングってどうなってるの?~調査からみえてきたもの~

Commentsコメント