なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お金の流れをデザインする人」ファンドレイザーの可能性

福祉の現場からNPOのファンドレイザーへ。そして、NPOを支援する中間支援組織での経験を経て、ローカルから社会全体を変えるインパクトを生み出すために起業。現在は、資金調達だけでなく、事業伴走、IMM支援、資金拠出などさまざまな専門性と立場を駆使して、社会課題を解決するプレイヤーを支援しています。壁にぶつかるたび、それを乗り越えるための力を身につけてきた31歳のファンドレイザーに、その挑戦の軌跡をお聞きしました。

(聞き手:日本ファンドレイジング協会 事務局次長 宮下真美)

・それもファンドレイザーの仕事ですか?

・ひと筋縄ではいかない、地域のファンドレイジング

・福祉の現場で直面した「お金がない」という現実

・資金調達の前に、課題解決の仕組みづくりが必要

・最初の資金を出し、最初のリスクをとる

・よりよい社会づくりのカギは、ローカルにあり

それもファンドレイザーの仕事ですか?

___まずは自己紹介からお願いします。

久保匠、31歳です。2015年にファンドレイザー資格を取得しました。社会福祉の大学を卒業後、福祉現場の職員から中間支援のNPOを経て、現在は、北海道を拠点に、全国のNPOやソーシャルビジネスなど、社会課題を解決するプレイヤーを支援する仕事をしています。

___具体的に、どんなお仕事をしているのですか?

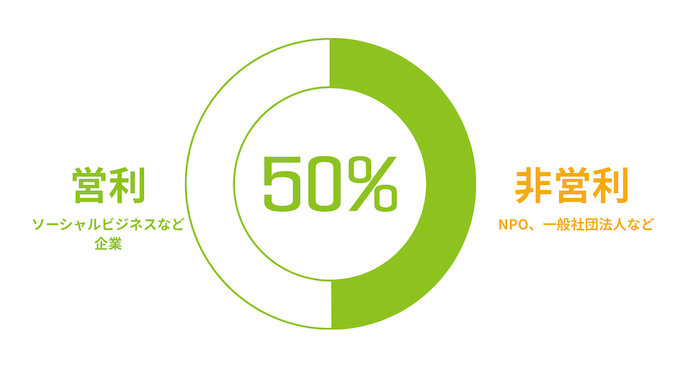

「株式会社すくらむ」という会社を立ち上げ、ファンドレイジングの支援だったり、どうやってインパクトを生み出すような事業を作っていくかという事業伴走や事業創造の支援やIMM(インパクト測定・マネジメント)の支援、あと最近では自分たちで資金を拠出することもやっています。案件の半分は非営利で残りは営利、その中で、北海道内とその他のエリアが半々になるようにとポートフォリオにこだわってやっています。

___非営利だけでなく、営利組織(企業)も支援対象に含まれているんですね。

従来の営利組織は、利益の最大化と出資者(株主)への還元が最大の目的だと言われてきました。しかし、最近は株式会社でも社会課題解決を目的に掲げて事業を行う主体が増えてきました。解決したい課題や実現したい社会の姿を明確に掲げ、それを実現するために、組織・事業・財源戦略を作り、推進していく。これがソーシャルビジネス、インパクトスタートアップと呼ばれる組織ですね。弊社のクライアントや投資先にも、このような営利組織がたくさんいます。

___支援内容も、ファンドレイジングに限らず多岐にわたっていますね。今はどのような案件に、どんな立場で携わっていますか?

現在、クライアントは全国に30社ほどいます。支援内容は案件によってさまざまですが、ここでは2つご紹介したいと思います。最初にご紹介するのは、北海道でのSIB(ソーシャルインパクトボンド)を活用した官民連携型事業の事例です。

資金を拠出し、事業を設計して、成果にもコミットする

中札内村(なかさつないむら)という人口3,816人の村で、運動に無関心な村民に対して運動プログラムへの参加を促し、運動習慣を身につけてもらうことで、将来の疾患リスクを抑制することを目的とする事業に、事業費を全額投資する資金提供者とプロジェクトの伴走支援者という立場で携わっています。

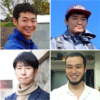

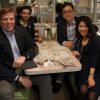

(写真右から)一般社団法人ちくだいKIP 川口亜佑子氏、村田浩一郎氏、森田匡彦・中札内村村長、株式会社すくらむ 久保匠・代表取締役CEO

SIBは、行政と民間事業者が一緒になってインパクト指標を設定し、それを達成するための事業を設計するものです。事業費は、開始時に民間の資金提供者が拠出し、目標が達成された場合に限り、行政が事業費に概ね1~2割程度の配当を上乗せして返還します。前例のない取り組みに対して、行政がいきなり税金を投入するのは難しいものですが、「成果が出た場合にのみ支払う」というこの仕組みによって、先駆的な事業にも行政のお金がつきやすくなります。(詳しくはこちら)

沖縄県民の意志をもった新しい財源をつくる

次に、沖縄では、長く起業家支援を行ってきた株式会社うむさんラボという会社と一緒に、「県民ファンド(仮称)」というものを作ろうとしています。沖縄県の人口は、大体140万人くらいなのですが、沖縄県民が毎月100円を寄付として拠出すると、毎月1億4000万円の財源になります。県民の意志を持った新しい財源を作り、ときに助成金、ときにインパクト投資というような柔軟なファイナンスができる仕組みをつくり、沖縄県内の課題解決や、さらには沖縄から日本を変えていくような取り組みに対して資金を拠出していきたいと考えています。

私の役割としては、うむさんラボのパートナーとして構想段階から案件に入り、スキーム設計や実働の部分を担っています。また、最初のファンドレイジングを一緒にやっていこうとしています。(「県民ファンド」について詳しくはこちら)

ひと筋縄ではいかない、地域のファンドレイジング

___NPOやソーシャルビジネスなど、社会課題を解決するプレイヤーがファンドレイジングをする上で、都市部と地域ではどういった違いがありますか?

地域で、特にソーシャルビジネスを地域で行う場合は、事業収益といった単一の財源だけで必要な資金をすべて調達することは難しいケースが多いと感じます。ビジネスモデルを構築し、事業収入を得るという方法に加え、寄付・会費のような支援性資金や助成金・補助金の活用、金融機関から融資を受ける、投資を募るなど、さまざまな資金調達の方法を駆使する必要があります。

さまざまな資金調達オプションがある中で、事業領域やプレイヤー、目指すアウトカムに合わせて最適な資金を選び、戦略的に獲得し、他の財源と組み合わせることで必要な財務基盤を構築するのがファンドレイザーに求められる基礎スキルとなります。

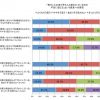

7つの財源をプレイヤーに合わせて最適に組み合わせながら、総合的な視点で必要な支援を獲得していく

___事業収入から寄付、投資まで!さらに事業づくりやIMMの支援もされるということで、幅広い知識やスキルが必要そうですね。久保さんは、どのようにしてそれらを身につけてきたのですか?

仕事の傍ら、MBAの大学院に通いました。周囲はビジネスセクターの人ばかりという環境で、ビジネスの基礎知識や論理的思考について徹底的に学びました。同時に、教育・福祉系のNPOと、地方創生系のベンチャー企業で複業もしていました。ファイナンス業務を担当し、それを大学院で体系化するという日々を送りました。毎日、睡眠時間は3〜4時間で体力的にはかなりハードでしたが、とても良い経験だったと思います。

独立してからは、いわゆる「収入にはならないが、高い経験値を積むことができる案件」を自分の仕事のポートフォリオの4割程度は持つことを心がけています。

福祉の現場で直面した「お金がない」という現実

___キャリアのスタートに福祉職を選び、そこからファンドレイザー、中間支援組織と軸足を移されてきたのはなぜですか?

福祉職を選んだのは両親の影響が大きかったと思います。両親ともに、特別支援学校の教員で、福祉や教育といったものが比較的幼い頃から身近にありました。福祉系の大学に通っていた学生の頃から、通算7年間、障害者支援のNPOで働いていました。

その頃、資金の壁にぶつかることが多くありました。福祉の世界は、基本的に法律や制度にもとづく世界です。障害者総合支援法という法律があって、それにもとづいて障害を持った方の生活支援や自立支援を行うための費用は、国や都道府県、市町村が負担します。事業者は、その制度を活用して福祉サービスを提供するといった具合に、障害を持った方や家族が大きな経済的負担を負わなくても、自立して暮らせるように制度に基づいてお金が回る仕組みになっています。

しかし、障害を持っている本人に対する支援はあっても、例えば、障害を持った子どもを育てるご家族にはさまざまなサポートが必要ですが、この法律では支援の対象にならないのです。かといって、じゃあ受益者負担でというわけにもいきません。いわゆる、「制度のはざまの課題にはお金がつかない」という場面を、何度も目にしてきました。

お金がないからといって諦めるわけにはいかないので、関係者の持ち出しで活動を行うことが多くなります。ですが、それが持続せずに多くの方の期待を裏切ってしまうという場面もありました。必要なところに、必要な支援を届けるためには、福祉の専門性だけでなく、ファンドレイジングの力が必要だということを痛感しました。

資金調達の前に、課題解決の仕組みづくりが必要

___資金調達だけでなく、事業づくりやIMMの支援も行うようになったのは何がきっかけだったのですか?

ファンドレイザーとして活動するようになって別の壁にぶつかりました。それは、資金調達をする以前に、本質的な課題解決のための仕組みづくりが必要だ、ということです。例えば、障害を持った子どもには、その子に合ったより良い療育環境を用意する必要があります。そのためには、より早期に親と接点を持つことが重要になりますが、民間の事業者がどれだけ努力をしてもそれは難しいケースが多いです。

行政と連携した当事者へのリーチが必要です。子どもの発達や早期療育について、親になる前から学ぶような仕組みも必要かもしれません。企業・行政・NPOなど複数のセクターが連携して、それぞれの強みを活かしあうような協働の仕組みや体制が重要であるということに気がつきました。その気づきが、資金調達だけでなく、官民の対話を促し、事業の目的・目標を設計し、ロジックモデルを作成しながらインパクトマネジメントを行うという現在の取り組みにつながっていると思います。

最初の資金を出し、最初のリスクをとる

___久保さんは最近、インパクトファンドを組成したそうですね。資金調達や事業づくりの支援だけでなく、資金拠出にも乗り出したのにはどんな理由があるのですか?

企業・行政・NPOと連携して事業をつくってくる中で、「最初の小さなインパクト」を生み出すための「最初のリスクをとるお金(リスクを許容しチャレンジを加速させる資金)」の必要性を痛感してきました。通常、仮説どおりの、あるいはそれ以上の社会的インパクトや経済的リターンが生まれるかどうかが不確かな事業にはなかなかお金はつきません。ましてや、立ち上がったばかりの企業に投資する場合、IPOやM&Aを簡単には期待できず、資金提供者にとって投資に見合ったリターンをどう回収するかが難しい問題になります。

しかし、その「最初のリスクをとるお金」がないことでスピード感がなかったり、資金の質に縛られて本来の目的に沿った事業ができないという光景をたくさん見てきました。

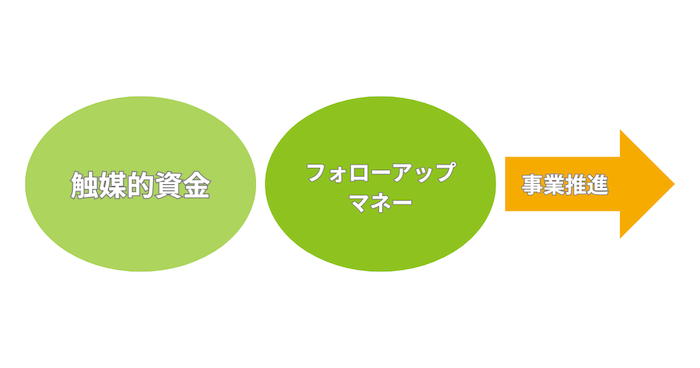

自分たちで資金を拠出して、さらにハンズオン支援を通じて事業推進や組織経営に全力でコミットすることで、たとえ小さくても「最初のインパクト」を創出することができれば、その実績をテコに次の資金を呼び寄せることができます。例えば、金融機関に持ち込むにしても、一度PDCAを回して小さくても結果が出ているかどうかで大きく違ってきます。そのような、「触媒となる最初の資金」を拠出するために、3人の共同代表とともに「インパクトキューブファンド」を組成しました。

「あなたが出資するなら、私も信じてお金を出す」

___ファンドということは、経済的なリターンも追求するわけですよね?

ファンドといっても、いわゆる「ソーシャルリターン」が上位にあり、それを持続可能なものにするために必要な「ファイナンシャルリターン」を、起業家と丁寧に対話しながら設計する仕組みになっています。単にお金を出して終わりではなく、手を動かし、頭を使い、組織や事業の成長にコミットして、投資先を「ともに社会を変えるパートナー」と位置づけている点もこのファンドの特徴です。

また、インパクトキューブファンドでは、投資期間を比較的長期に設定しています。「限られた期間で、より高いリターンを追求する」という従来の投資家サイドのロジックが、長期的視点で持続可能なインパクトを創出するという現場の視点とかみ合わない場面を多く目にしてきました。長期投資は、私たちがファンドを組成する際に、大切にしたポイントの一つです。

___「最初のインパクト」が生まれたあとはどうするのですか?

私たちのファンドは、地域課題解決と事業的成長の両方を追求し、地域(ローカル)から、社会全体の課題を解決するようなモデルを創出することを目的としています。そのためには、触媒的資金に続き、事業を加速させる「フォローアップマネー」の出し手が必要になります。

例えば、インパクトキューブファンドでは、他の投資ファンドや金融機関、助成財団と幅広いネットワークを持っており、こまめに情報交換を行っています。その中で、「あなたが出資するなら、私も信じてお金を出します」というケースも出てきます。投資家同士だけではなく、投資家と金融機関、投資家と寄付者のように、異なる財源同士が結びつくケースも増やしていきたいと考えています。このように、多様な資金の出し手を繋ぎ、社会を変えるチャレンジャーを支える資金拠出の仕組みをつくることがファンドレイザーの役割であると考えています。

よりよい社会づくりのカギは、ローカルにあり

___最後に、さまざまな挑戦を経て、久保さんが今感じていることと、これからチャレンジしたいことを教えてください。

私が大事にしている言葉に「ローカルインパクト」というものがあります。これまでさまざまな取り組みに関わってきた中で、日本全体、社会全体を変えるようなインパクトをいきなり生み出すことは難しいのではないかという感覚を持つようになりました。

高齢化や過疎化といった課題の現場に一番近いローカルで生まれた、小さなインパクトがドミノの起点となり、データや実践知が集約され、積み重なって、やがて大きなうねりとなって社会全体を変えるようなソーシャルインパクトになるのではないか。そんな仮説をもって、まずは3年間で10のローカルインパクトを生み出すことを目標にしています。

ローカルで生まれる最初のインパクトに、人とお金と想いを集めていくことにファンドレイザーとしてコミットして、やがてそれを社会全体を動かすようなソーシャルインパクトに昇華させていきたい、それがこれからの私の挑戦です。

Interviewer’s Eye:

「福祉の現場にいた私が、今、さまざまな立場で社会と関わる仕事に携われているのは、間違いなく『ファンドレイザー』が入口だったからです」

久保さんの言葉に、ファンドレイザーという仕事の可能性を信じ、その価値を社会に広げていこうとする強い意志を感じました。壁にぶつかっても、それを乗り越え、想いをもって進んできた道の途中で、ファンドレイザーという職業に出会い、新しい世界を拓いていく。久保さんのような人材が世の中にはきっとたくさんいる、そんな予感がするインタビューでした。(聞き手:日本ファンドレイジング協会 事務局次長 宮下真美)

株式会社すくらむ代表取締役CEO/インパクトキューブファンド共同代表

1993年北海道旭川市生まれ。大学卒業後、福祉系NPO法人に就職し、障害者支援に携わる。その後、日本ファンドレイジング協会に参画し社会課題解決に取り組む法人のファンドレイジング戦略策定支援を担当する。

2022年1月より独立し、ソーシャルビジネス、NPO等の資金調達、事業創造、社会的インパクトマネジメント、クロスセクター連携創出を行う。

また、投資、融資、助成金資金提供業務、Social Impactを活用した成果連動型の公民連携事業にも取り組む。

2025年に株式会社すくらむを創設し代表取締役CEOに就任。同年にインパクトキューブファンドを組成し、ローカル×ソーシャルの市場を切り開く触媒的資金の投資を行っている。様々なスタートアップや非営利組織の役員・アドバイザー、中京大学講師、札幌保健医療大学大学院講師等を務める。認定ファンドレイザー。

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

【志塾フリースクールラシーナ編】7ヶ月間の実践の現場から~ファンドレイジング実践...

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

富裕層の社会貢献が本格化の兆し|(前編)コロナ禍とフィランソロピック・イニシアチ...

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

寄付に対する不安感と政治不信

【愛媛大学医学部編】7ヶ月間の実践の現場から~ファンドレイジング実践プログラム参...

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

「物品」をお金に換えて寄付。日本赤十字社が「お宝エイド」をはじめて見えた新たな寄...

ファンドレイジング・スクールってどんなところ?リアルな体験談~ファンドレイザーと...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

寄付の役割とは―自助と公助のすき間を埋める「共助」の力

地域循環共生圏(ローカルSDGs)とはなにか【ローカルSDGs×ファンドレイジン...

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

社会貢献教育とスポーツ、そこにある共通の想い|私が寄付をする理由ー寄付者インタビ...

意思ある車が社会を変える!日本カーシェアリング協会の石渡さんが寄付車から学んだこ...

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

キッズドアで講師を6年つづける難波さんが、教育とITでおりなす夢とは?

つながりが生む力を大学のファンドレイジングの未来へ|FRJ2019特集号 スピー...

連載最終回|NPOキャリアのいろんなカタチ~行動を起こす人の未来は明るい~

ソーシャル・インパクト・ボンドの本質的な価値とは?

大不況を生き延びたNPOの戦略からの学びを「現在」の視点で考える (後編)

大学生の目で見る世界のファンドレイジング|特集・世界のファンドレイジングの今〜A...

利他の心で世界を変える!寄付文化の浸透に本気で走り続ける

寄付をもっと身近に、もっと信頼できるものへ ー日本の寄付市場を動かす挑戦

バフェットファミリーが取り組む、社会貢献教育とは?ー教科書や理論を超え、実践的な...

Commentsコメント