助成金を「活かしきる」。ファンドレイザーにあらためて知ってほしい助成金の可能性

NPOにとって民間の助成財団から提供される助成金は活動を進める上で重要な財源の一つです。まとまった資金が調達でき、団体の信用を高めることができる一方で、助成期間が終わった後、どのように事業を継続していくか悩みを抱える団体も少なくありません。助成する側の立場から数多くの団体を見てきたお二人に、「とって終わりにしない」助成金を活用し尽くす方法についてお話をお伺いします。

助成したくなる団体とは?「今なぜこの助成金なのか」という理由がほしい

久保:助成財団の立場から数多くの団体を見てきた伊藤さん、助成財団で助成業務の経験もあり、助成財団業界や様々な助成プログラムにお詳しい山田さん、お二人にとって「助成したくなる団体」とはどのような組織でしょうか?

山田:一番はその事業の必要性を感じるかということです。社会や受益者、時代がその事業を求めているかという点と、革新性です。たとえ実績がなくても、今までにない新しい取り組みかどうかという点を見ています。他の財団からの助成が終了して、同じ事業で別の助成金を申請するような場合、それを好まない財団もいるかと思います。

久保:行政の補助金の場合、隣町で同様の事業を行っていることが採択理由になったりもしますが、助成金の場合「どこもやっていない」という先駆性が重視されるわけですね。

伊藤:事業の革新性をどこまで求めるかという点については、財団によって方向性が分かれるところだと思いますが、チャレンジングな事業に「失敗してもいいから」くらいの気持ちで助成して、それが数年後にすごく良い方向性を見つけて、次に進んでいく姿を見れたときは本当に嬉しいものです。

伊藤 奈保子

伊藤 奈保子元公益財団法人日本国際協力財団 常務理事

NPOのボランティア、職員を経て、2011年より(公財)日本国際協力財団にて助成事業を担当。NPO同士の協働事業やNPOの組織基盤強化のための助成プログラムの推進に携わる。2021年よりフリーランスとして助成事業管理運営業務を受託し、日本国際協力財団の助成事業の実績ならびに経験を基に、国際協力NPOの成長に有効な助成の仕組みつくりを目指す日本ファンドレイジング協会の取り組みに協力している。個人的には人々が持つ“つくる”力と社会のニーズのマッチングの可能性を模索中。

日本国際協力財団は、1997年の設立以来、国際協力分野のNPOへの助成事業を継続し、2022年までに40か国を超える国々に総額13億円を助成、支援した団体数はのべ466団体におよぶ。

日本国際協力財団の場合、助成金の審査に際して面接も行います。30分程度の限られた時間ですが、団体として、あるいは担当者としてどのような想いでやっているのか、複数年度助成の場合はその想いで3年間続けていけるかという点も大切にしています。

山田:助成金を単発でとらえていないことも大事です。「これまでこういう活動をやってきて、今回はこういう事業に力を入れたいから助成金を獲得して、その結果将来こうなる」というストーリーが描けているかどうかということが、今の時代に好まれる要素の一つになります。

山田 泰久

山田 泰久公益財団法人日本非営利組織評価センター 業務執行理事

群馬県高崎市出身、慶應義塾大学文学部卒(フランス文学専攻)。1996年日本財団に入会。福祉分野の助成業務に携わる。2009年から公益コミュニティサイト「CANPAN」の担当になり、NPO×情報発信、助成金、IT活用をテーマに様々なNPO支援の活動に取り組む。助成金については、NPO向けの助成金データベースの運用や助成財団による勉強会やセミナーの開催を行う。2016年4月、(一財)非営利組織評価センターの設立とともに、業務執行理事に就任し、非営利組織の組織評価・認証制度の普及にも取り組んでいる。准認定ファンドレイザー

財団ごとのカラーの違いを知る

山田:ここ数年で生まれてきたベンチャー企業創業者が設立した財団の場合、成果や数字を求める傾向があるように感じます。そのため、実績や実力のある団体が採択されるケースが多くなります。一方で、地方だと、ボランティアで成り立っているような小さな団体が頑張っていること自体を応援しようという傾向がまだまだあります。

※公益財団法人助成財団センター「助成財団センター・レポート 日本の助成財団の状況2022」2023年

伊藤:日本国際協力財団の場合、一つのことに向かって頑張っている人をとことん応援しようという文化があります。だからこそ、長期での助成が可能なのだと思います。

山田:老舗の助成財団ほど、そういう傾向が強いのかなと思います。過去にそういう団体を支援をして、大きく花開いた経験をしていることで、団体が頑張ってやってくれれば何かしらいい結果が出るということを肌感覚で知っている。そのため、それを信じて支援しようと思えるのではないでしょうか。一方で、新設の財団は、そういったバックボーンが少ないため、数字やエビデンスというものが拠り所になってきます。

久保:最近では、認定NPO法人カタリバのような大型のNPOが助成金を出すケースも出てきました。NPOの事業の現場を理解していて、その感覚をもとに良い事業に助成するというスタンスが申請書のフォーマットからも伝わってきます。

助成金という機会を「活かしきる」ことが大切

山田:助成金のメリットは、必ずしも資金面だけに限られません。助成金をつかった事業で蓄積したノウハウを人材育成事業や研修といったかたちで提供して収益化したり、調査研究の結果得られたエビデンスを政策提言につなげるなど、助成金を他の財源の獲得や組織・事業の発展につなげていく方法はたくさんあります。

例えば、アートと障がい者の就労支援を組み合わせた事業の例でいうと、助成金をつかった事業でノウハウを蓄積し、そのノウハウを提供することで事業化につなげたケースがありました。助成金には、その事業や団体をオーソライズする側面があります。また、成果報告会を開催することで、その後のパートナーシップにつながるネットワークが形成できました。助成金を活用して自団体の知名度をアップし、その分野でのポジショニングをとることで団体の成長につなげた事例です。

助成財団側としては、その団体のビジネスモデルをつくるために支援しているのではなく、良いメソッドができてそれが世の中に広がれば、より多くの人達を支援できると考えています。

伊藤:ネットワークの形成といいますと、日本国際協力財団の場合、助成先のNPO同士の横つながりを強化することも大切にしています。素晴らしい活動をしている一つひとつの団体が、何とかしてお互いの力やノウハウを共有できないだろうかということを考えてきました。財団として、研修などを通じて助成先団体が集まる機会を意識的に作っています。

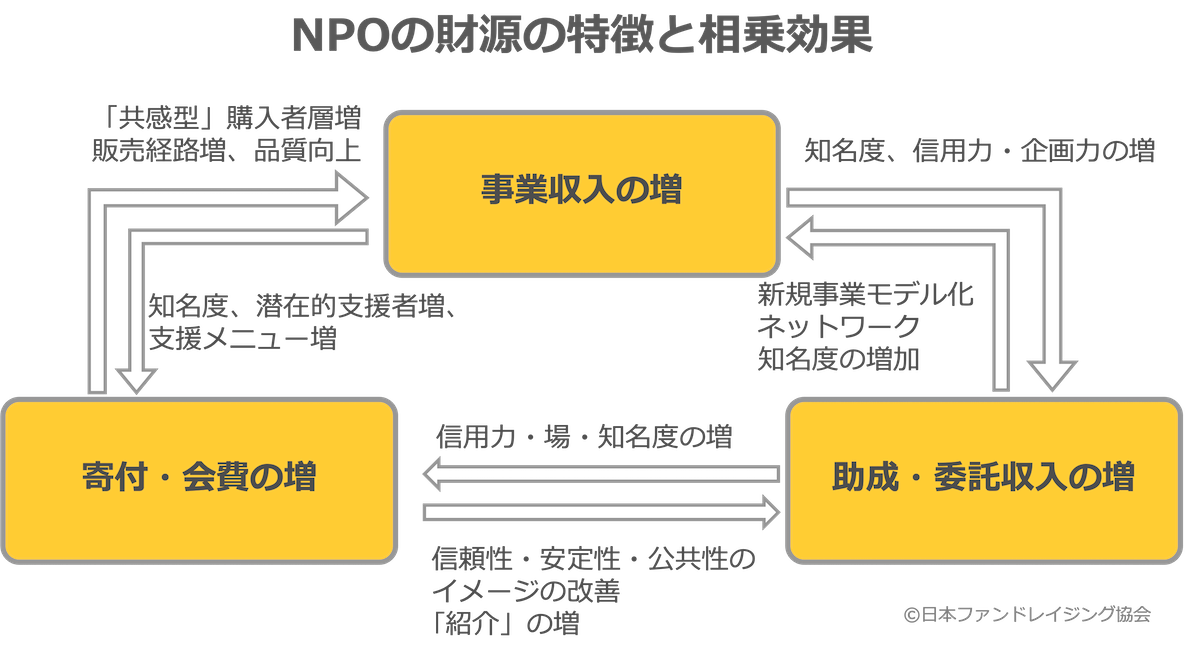

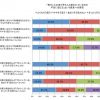

久保:なるほど、日本国際協力財団の助成金を受けることによって、コミュニティの一員になれるという付加価値があるわけですね。この図は、事業収入・寄付・会費、助成金といったNPOの財源は、それぞれが単独で存在するのではなく、お互いに影響しあっていることを表しています。

(認定ファンドレイザー講座テキストより)

先ほどのお話も踏まえて、助成金を起点に見てみると次のような展開が考えられます。

・助成金で独自のメソッドを開発し、ノウハウを提供して収益を得る(ノウハウ展開型)

・助成金の成果を発表するシンポジウムなどを開催し、影響力のある個人や企業を巻き込み、社会認知の向上を図る

・助成金の信用や実績をもとに、企業からの寄付を獲得する

・助成財団から提供されるネットワーキングの機会を事業や組織の成長につなげる

山田:説得性が高まるという効果があると思います。数多くの申請があるため、中には似たような事業も多くあります。仮に同じような事業であれば、ファンドレイザーがいて、助成金終了後の戦略設計がなされている団体を最終的には選びたくなると思います。ただ、助成財団側からすると良い事業であるということや緊急性が大前提で、出口戦略ありきではないと思います。

出口戦略は助成財団を意識して考えるものではなく、助成金を一過性で終わらせることなく、事業の持続性や団体の成長につなげていく上でNPO自身が自らに問うべきものだと考えています。

団体を成長させるための組織基盤助成で「課題を出し切る」

久保:成果が見えやすい事業助成に対して、組織そのものを育てるための組織基盤助成はある意味「地味な助成」と言えるかもしれません。日本国際協力財団が、助成する側にとって成果の実感がわきにくい組織助成にあえて取り組むのはなぜですか?

日本国際協力財団は、日本ファンドレイジング協会との連携・協力により、同財団の助成を受けた国際協力NPOの組織基盤を強化していくことを目的に、2020年度より「国際協力NPO基盤強化支援事業」を実施してきた。本事業では5団体が3年間にわたり(2期生は2年)、伴走支援や集合研修を通じて、組織・事業・財源の3つの柱の強化に取り組んだ。

日本国際協力財団は、日本ファンドレイジング協会との連携・協力により、同財団の助成を受けた国際協力NPOの組織基盤を強化していくことを目的に、2020年度より「国際協力NPO基盤強化支援事業」を実施してきた。本事業では5団体が3年間にわたり(2期生は2年)、伴走支援や集合研修を通じて、組織・事業・財源の3つの柱の強化に取り組んだ。本事業の成果をまとめたガイドブックはこちら

久保:組織基盤助成をやってよかったと思える瞬間はどのようなときですか?

伊藤:一番大きく感じるのは、どの団体も自分たちの事業や組織の課題が明確に洗い出されたことは、その団体が次に進んでいく上で大変有意義なことだったと思います。どんな組織にとっても、みんなで話し合って課題を抽出するという工程には痛みが伴います。かなりの労力を割いてでもそれができたのは、伴走支援者の存在が大きかったと思います。伴走者がいて、苦しくともその先があると思えたからこそ頑張れたのだと思います。その結果、団体側の助成財団への報告のポイントも非常に的確になったと感じています。

久保:一見内に秘めたような変化を、対話の中から受け取ってくれて、それを価値だと言ってくれる財団の存在は貴重だと感じました。

お二人のお話を伺って、助成金というものに私たちファンドレイザーがまだまだ活かしきれていない可能性があることを強く感じました。同時に、助成財団は新しいチャレンジをNPOとともにし、事業や組織の成長を一緒に考えてくれる存在だと知れたことで、とても心強い気持ちになりました。今日は貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました!

(聞き手)久保 匠

(聞き手)久保 匠日本ファンドレイジング協会 法人連携推進パートナー

大学卒業後、愛知県知多半島の福祉系NPO法人で、障害者支援、地域包括ケアシステム構築に携わる。その中で、「制度の狭間」のニーズに応えるためにファンドレイザーへの道を志す。2018年より 日本ファンドレイジング協会に参画し福祉、教育、国際協力、環境、資金仲介団体等約40団体にファンドレイジング力強化プログラムを提供している。ソーシャルセクターパートナー・すくらむ代表。北海道NPOサポートセンター 事業執行理事。北海道NPOバンク業務執行理事。中京大学非常勤講師。株式会社あしたの寺子屋 Chief Impact Officer。チャレンジフィールド北海道 産学融合アドバイザー、上川町ソーシャルビジネスアドバイザー等も務める。MBA(経営学修士)、認定ファンドレイザー

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

【共感の本質シリーズ】共感とは共通フィールドの設定

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

新規層拡大のために知っておきたい「広告」と「広報PR」の違いとは?その効果と目的...

なぜ、NPOと企業は連携するのか【法人寄付を語るシリーズ2】

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

【志塾フリースクールラシーナ編】7ヶ月間の実践の現場から~ファンドレイジング実践...

スタンフォードソーシャルイノベーションレビューで発表された「コレクティブインパク...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

富裕層の社会貢献が本格化の兆し|(前編)コロナ禍とフィランソロピック・イニシアチ...

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

【愛媛大学医学部編】7ヶ月間の実践の現場から~ファンドレイジング実践プログラム参...

寄付に対する不安感と政治不信

第1回 さあ、はじめよう!ファンドレイジング

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

「物品」をお金に換えて寄付。日本赤十字社が「お宝エイド」をはじめて見えた新たな寄...

社会貢献教育の寄付者に聞いてみた、私が寄付をする理由ー藤岡浩志さん編ー

東日本大震災から10年、日本の寄付の現在地

NPOは社会からどう見られているか~全国調査と日本NPO学会のディスカッションか...

「もやっ」とした理由でやめていったアルバイトのスタッフがきっかけではじまった社会...

どこに寄付していいか分からないを社会からなくす~ 「認定NPO法人」を鍵に信頼の...

Fundraising=Friend Raising –世界でフレンドレイジング...

そこには日本の少し未来がありました

音楽のソーシャルインパクトを測るには?川野辺さんが紡ぐパラレルキャリア

海外で仕事がしたい!原さんが発展途上国を志した理由と現地で直面した困難

「寄付を人件費に利用する」ことは理解されるのか?

ふるさと納税によって地域にどう関わっていくのかを追い続けるチャレンジ「スペシャル...

なぜ、企業は社会貢献活動をするのか【法人寄付を語るシリーズ1】

なぜ31歳のファンドレイザーは、地域でインパクトファンドを立ち上げたのか?〜「お...

寄付をもっと身近に、もっと信頼できるものへ ー日本の寄付市場を動かす挑戦

世界中の挑戦者を支えるGlobal Givingの取り組みとオンラインファンドレ...

実践編・法人寄付事例から学ぶ【法人寄付を語るシリーズ4】

ソーシャル・インパクト・ボンド〜社会的価値評価を活用した「社会を変えるお金」の新...

つながりが生む力を大学のファンドレイジングの未来へ|FRJ2019特集号 スピー...

地域づくりにファンドレイジングはどう活きるか【ローカルSDGs×ファンドレイジン...

アジアのファンドレイジングってどうなってるの?~調査からみえてきたもの~

「原因と結果」の経済学:ファンドレイジング編

Commentsコメント